唐雙寧 中國光大集團股份公司黨委書記、董事長

2007年12月,本刊刊發了一篇文章《新船長——老唐》。那一年,是剛剛完成角色轉換、從中國銀監會副主席到光大集團任董事長的唐雙寧履新伊始。其時擺在他面前的,是一艘銹跡斑斑的大船——作為中國改革開放窗口的光大集團已長期資不抵債,瀕臨破產。當時社會普遍認為,光大已經“沒救”,“改革是找死,不改革是等死”,誰派去光大,都是“豎著進去,橫著出來”。唐雙寧臨危受命,被派到船頭,直面風口浪尖。部分社會輿論認為,光大“尚有一線希望”,部分輿論則不以為然,認為一樣會“橫著出去”。七年后的2014年,光大完成改革重組;八年后的2015年,光大躋身世界500強;十年后的今天,光大的總資產達到4.5萬億,相當于當年的七個光大;凈資產是3800億(當年是負數),年實現利潤500多億元(當時是累計虧損);同時,成為擁有金融全牌照及諸多實業業務的大型金融控股集團,業務走向世界各地,不但改變了數字,更改變了社會地位,改變了光大人的“精氣神”。

在這期間,世界發生了全球金融危機,光大經歷過“錢荒”、“烏龍指”?? 在這樣的基礎、這樣的環境下,“光大奇跡”是如何出現的?帶著好奇,記者到光大進行了十年后的再次采訪。

同上次采訪一樣,唐雙寧不愿多提及光大本身的曲折故事,較之“形而下”,他更樂意談“形而上”。他講了一通十年中自己提煉的“理論”,從第一次在內部會議講“難易轉化論”,到后來的“中藥調理論”,一直到最后的“度道關系論”?? 他認為,光大也好,處理其他任何事情也好,都要把握好“度”,悟好其中的“道”,“度是道的數量界限”,“道是度的質的升華”,“度的自覺就是道”?? 在記者看來,“金子總要閃光”,他的很多在實踐中提煉的理論,歷史肯定會將其記住。

至于在對其他人的采訪中,大家認為,唐雙寧十年打造出的不只是一個數字光大,更是一個文化光大,光大的風氣發生了根本變化。自1982年從財經院校畢業,唐雙寧就沒有離開過金融系統,從基層到總行,從商業銀行到中國人民銀行、銀監會,到綜合性金融集團,金融業務可以說對他不在話下,但在采訪中,記者聽到最多的不是折服他的業務能力,而是共同認為他“善謀大事”、“寬以待人”、“善于馭人”?? 十年中,光大的領導班子人員出出進進,但從組織部門到普通群眾,眾口一詞地認為光大的班子“團結”、“互相補臺”,員工“心情舒暢”、有“光榮感”、“歸屬感”。大家認為,數字反映了“外傷”的治愈,是治標,而這些則是“內傷”的治愈,是治了本。“治外傷易,治內傷難”,這是采訪中大家普遍的看法。這樣的內容也反映在唐雙寧的一系列講話、文章中。而最經典的是他寫于七年前的《我思故我在》,這篇充滿哲理、對人有現實意義的文章,記者建議大家不妨找來看一看。

這次采訪中他還是那句話,“與其說我是船長,不如說我是‘蒜柱’。一頭大蒜,最沒用的是蒜柱,沒有食用價值;最有用的也是蒜柱,有它,蒜瓣才能抱團向上長。”

閑言少敘,還是開始我們的訪談。

光大漫漫十年改革長征路

《當代金融家》記者: 為了厘清這十年,還是想請您介紹一下剛來光大時的情況。因為十年了,很多人不清楚,很多人忘記了,不知道當時“新船長”的困境,就沒法理解“老船長”是怎么煉成的。

唐雙寧: 真沒啥說的也不愿說,因為放到歷史長河中,十年算得了什么?老實說,我現在常常在考慮自己未來“三十年”。當然,身不由己,順其自然,但我還是想“放下”這個“包袱”,開啟一個“新我”。不過既已答應你的采訪,我也配合一下。你說我是船長,我說最重要的是船長,最沒用的也是船長,因為船長不干具體事,事都是大家干的,所以光大這艘船走到今天沒誰都不行。如果硬要我說,我只能說當年我來光大并非所愿,是中央的決定,我只能服從。為什么“并非所愿”?因為當時光大確實是資不抵債、財務虧損、市場萎縮、工資靠借、人心已散,市場形象很差,實際上已經破產。我上任第二個月,中國人民大學成立70周年校慶,我碰見原來的全國政協副主席、國家計委主任陳錦華。他說,“老唐,你們怎么搞的?你們與中信差不多同時成立,人家怎么搞得那么好?你們怎么搞得那么差?”當時在場的高級官員一大群,弄得我很尷尬。我只好自我調侃說,“陳主席呀,不是有這么兩句話嘛!一句話叫第一個吃螃蟹的人,中信是第一個吃螃蟹的人,這是人家對人類的貢獻,告訴后人螃蟹可以吃;還有一句話叫第一個吃蜘蛛的人,我們就是第一個吃蜘蛛的人,這也是對人類的貢獻呀,告訴后人蜘蛛不能吃。大家哈哈一笑就過去了。我當時領的是搞好的任務,揣的是分拆的藥方,方子不能改,能不能治好就看你的本事了。所以社會上才說“豎著進去,橫著出來”。當時工、農、中、建等各家銀行沒有我們不欠債的,天天發愁的就是如何還債、躲債,如何給大家開工資;那個時候虧損工資開不出來,到年底我只好派人提個旅行袋到香港借點錢給員工開工資。我像個生產隊隊長年底分紅一樣,一個人發一個信封,就算一年的薪酬了。這樣一直持續了兩年。光大銀行也是長期出不了報表,累計虧損,這就是當初為什么匯金公司注資時要求老股東縮股,更何況還沒有提足撥備。當時市場萎縮、人心渙散,人們已經紛紛打主意跳槽,不像現在都找上門來想往里進。當時一些企業也來談兼并光大的條件,當然很苛刻,心情很不爽,不像現在我們去兼并別人,心情太不一樣了。所以去年我得了一個“最佳并購終身成就獎”,我還真覺得挺坦然。

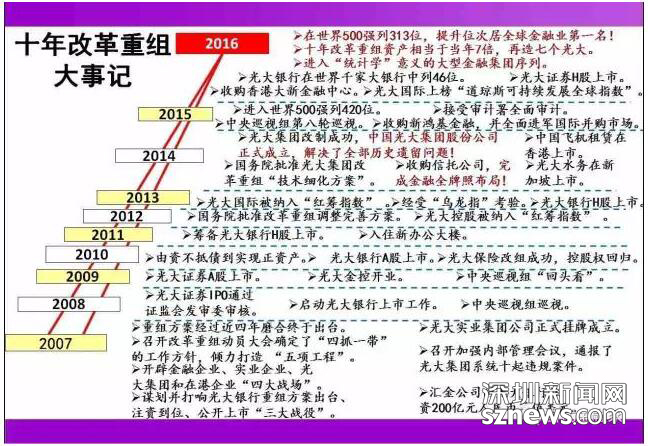

圖為光大十年改革重組大事記

我們這代人都熟讀過《論持久戰》,當時這個情況下我就意識到要“持久戰”。我也是熟讀歷史的人,歷史上第一個盛世文景之治,靠的是“黃老之學”,當時我也意識到光大要靠“黃老之學”。我提出了“三不得”的思路,就是“心態急不得等不得,速度快不得慢不得,力度大不得小不得”。條件不具備就是急不得,條件有了就是等不得。當然條件也不是從天上掉下來的,要靠我們去創造條件。當時從戰略上考慮光大的事就是要分成戰略退卻、戰略相持、戰略反攻三個階段來解決。戰略退卻就是按國務院批的“方案”讓出股權,先活下來;戰略相持就是臥薪嘗膽、搞好自己;戰略反攻就是自己搞好了再拿回股權。那么在這個戰略相持中,光大先后成立實業集團、資管公司、證券A股上市、H股上市、保險控股權回歸、銀行A股上市、H股上市、收購信托、在港企業實業企業穩定發展、集團重新掛牌??到今天,光大已經成為機構超千家、員工7萬人,擁有銀行、證券、保險、信托、資管、基金、租賃、投行、期貨等金融全牌照以及環保、新能源、房地產、航空、文化產業及高科技等實業業務的大型金融控股集團,從當年險些被并購,到今日可左顧亞太,右指歐美,去他人并購市場上玩水了??

圖為中國光大銀行在上海證券交易所上市

我想多說一句,社會上常把光大集團等同于光大銀行,當然光大銀行是光大集團最大的子公司,但社會上許多人不知道光大是金融全牌照,更不了解光大的實業業務。這十年,光大在實業領域也取得了不小的成績,特別是環保業務,現在我們在垃圾處理、污水處理、秸稈處理、工業危廢物處理、環保廁所等領域有法人環保項目300多個,分布在全國100多個城市,其中垃圾處理質量超歐盟標準,水平世界第一,年處理能力近2000萬噸,現居世界第二,僅次于美國的卡萬塔,明年即可超越,處理量相當于京津滬渝四個直轄市的垃圾總量,約占全國垃圾總量的1/7;垃圾發電年70億度,可供200萬個家庭用電;污水年處理20多億立方米,世界第四;秸稈年處理800萬噸,世界第三;工業危廢物年處理規模60萬噸,世界第三;而且自主掌握關鍵技術,自行進行設備制造,有3家環保上市公司,打進亞洲和歐洲市場,環保產業年利潤30億。這方面的業績過去我還不大托底,不敢往外講,直到環保部長向我證實了,我才敢對外講。